歴史的建造物誕生の秘密を探る!

宗像大社 [福岡県]

玄界灘に息づく

宗像三女神信仰

日本神話にも登場する宗像大社は、日本最古の神社の一つ。

この地に残る古代信仰の形態が今日まで継承されてきた。その歴史的・文化的価値が

評価され、宗像大社は2017年に8つの構成資産からなる

「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」として世界遺産に登録された。

古代信仰はどのようにして千年以上の時を超え、守り継がれてきたのか。

宗像大社に秘められた壮大な歴史の謎に迫る。

宗像大社は、全国に約6200社ある宗像三女神を祀る神社の総本社。北部九州から朝鮮半島を結ぶ海域に位置する三つの宮からなる。九州本土の辺津宮から約60km沖合の沖ノ島には沖津宮、約11km沖合の大島には中津宮が鎮座する

宗像三女神と三つの宮

日本の始まりを伝える最古の正史『日本書紀』によれば、日本神話の最高神である天照大神(あまてらすおおかみ)は、「大陸との交通の要所である玄界灘に降り立ち、天孫である皇室を助けよ」と娘である三女神に神勅(しんちょく)(命令)を授けたとされる。三女神はそれぞれ、沖ノ島の沖津宮(おきつみや)に田心姫神(たごりひめのかみ)、大島の中津宮(なかつみや)に湍津姫神(たぎつひめのかみ)、九州本土の辺へ津宮(つみや)に市杵島姫神(いちきしまひめのかみ)として降臨し、この三宮を総称して宗像大社と呼んだ。

偶然か必然か、玄界灘に面した約60kmの範囲に点在する三宮は、朝鮮半島に向かってほぼ一直線に並ぶ。そのため、沖ノ島や大島は古くから航路の中継点として利用され、宗像大社は海上交通の神として信仰されるようになった。

4世紀後半(古墳時代)に、朝廷と朝鮮半島の百済(くだら)との本格的な交流が始まると、沖ノ島で航海の安全と交流の成功を祈願する国家祭祀が行われていたようだ。国家祭祀とは、天皇の使者である勅使(ちょくし)が現地へ赴き、執り行うもの。『日本書紀』などから、天皇の勅使が大和国(奈良県)から宗像に派遣されたことが分かっており、祭祀は大規模だったと推測される。

このことを裏付ける証拠が、1954年に宗像大社の由緒を解明するために行われた学術調査で発見された。沖津宮の社殿北側にある巨岩群で、23カ所にわたる大規模な古代祭祀の跡が確認されたのである。さらに、岩の上や岩陰からは、4世紀から9世紀にかけて奉献されたとされる膨大な数の宝物が見つかった。

土器類、鉄剣や勾玉などの祭具、純金製や金銅製の装飾品、国外からもたらされた工芸品など、多岐にわたる8万点以上の宝物はすべて国宝に指定され、その内容と規模の壮大さから、沖ノ島は「海の正倉院」と称される。

宝物には、権力の象徴とされる銅鏡が70枚以上含まれていた。宗像大社を取り仕切っていたのは北部九州の豪族宗像(胸形とも)氏だが、発見された銅鏡の数は地方の一豪族が所有できる規模をはるかに超えていた。前述したように、勅使が宗像を訪れたという記録と合わせ、国家祭祀が沖ノ島で行われていたことが明らかとなった。

三宮の本殿には、宗像三女神が天照大神から受けた神勅の一節「奉助天孫而為天孫所祭(天孫を助け奉り、天孫に祭られよ)」の扁額が掲げられている(写真は辺津宮)

辺津宮の本殿は五間社流造で、薄い木板を幾重にも重ねた杮葺(こけらぶき)の屋根が特徴

社殿が建立される以前の祭祀形態を今に伝える高宮祭場。現在も定期的に祭事が執り行われている

海の交易を支えた宗像氏

宗像大社は九州で唯一「神郡」に選ばれた神社である。神郡とは、大化の改新を機に特別な役割をもつ神社を支えるために設けられた制度で、現在の特別行政区域に相当する。一郡全体が神社の所領として認められ、その郡から徴収される租税を祭祀の費用などに充てることが許された。

なぜ朝廷は宗像大社をこれほどまでに優遇したのか。「朝廷が宗像大社を優遇し、連携を図ろうとしたのは、宗像氏が海外交易に不可欠な高度な航海術をもっていたからだといわれています」(宗像大社権禰宜(ごんねぎ)の鈴木祥裕さん)

宗像氏は古来、海の領主として海外交易を担う一族だった。玄界灘は、現在の漁師でも年間約100日しか操業できないほどの荒海だが、宗像氏はその険しい海域を把握し、卓越した航海術で船を操ることに長けていた。大陸との交易や国防の面でも、宗像氏の航海術は朝廷にとって欠かせないものであった。

後に、宗像一族の胸形君徳善(むなかたのきみとくぜん)の娘、尼子娘(あまこのいらつめ)が天武天皇の后となり、宗像氏と皇室との関係は一層強固なものとなった。

沖ノ島での国家祭祀は、平安時代に遣唐使が廃止されるとともに幕を閉じたが、宗像大社は宗像氏の主導のもと国家鎮護の役割を担い続けた。

国家祭祀が途絶えても、沖ノ島は「神宿る島」として島全体が信仰の対象であった。信仰が深まるにつれ、女人禁制、上陸時の禊(みそぎ)、見聞の口外禁止、島内の一木一草一石(いちぼくいっそういっせき)たりとも持ち出してはならないといった禁忌も生まれた。古代祭祀の遺跡や奉献品が手つかずのまま島に残ったのは、地域の人々の間に根づいた禁忌意識が守られ続けたことも一因であろう。

現在、一般の立ち入りは禁止され、神職以外は渡島できない。約10日交代で神職一名が常駐し、毎朝海に入り禊を済ませたあとに祭祀を行っている。

中津宮が鎮座する大島は人口約600人の福岡県で最も大きな島。「神宿る島」沖ノ島に対して大島は「神守る島」とも呼ばれ、今も人々の暮らしのなかに祭祀が受け継がれている

宗像三女神のうち湍津姫神が祀られる中津宮

大島の北側にある沖津宮遙拝所(ようはいじょ)は、江戸時代に設けられた、49km離れた沖ノ島を遠くから拝むための「遥拝」の場。沖ノ島を本殿と見立て、拝殿の役割を果たす。空気の澄んだ日には水平線上に沖ノ島を望むことができる

出光佐三と世界遺産登録

沖ノ島と同様に、中津宮と辺津宮からも宝物が出土していることから、7世紀後半(飛鳥時代)には三宮共通の祭祀が行われていたと考えられている。

辺津宮には、沖ノ島の古代祭祀遺跡を彷彿とさせる高宮祭場(たかみやさいじょう)がある。辺津宮の市杵島姫神の降臨地とされ、社殿建立以前から祭祀が行われた場所だ。巨木の周囲に玉垣をめぐらせ、注連縄で神域を示した古代信仰の形態を今に伝えている。

辺津宮の社殿は鎌倉時代までに建立され、戦乱で幾度も失われたが、1578年に大宮司の宗像氏貞(うじさだ)が再建したのが現在の本殿だ。正面に6本の柱、前方の屋根が後ろの屋根より長い五間社流造(ごけんしゃながれづくり)の建物で、安土桃山時代初期の様式を色濃く残す。

中津宮の本殿は1566年の建立とされ、県の有形文化財に指定されている。大島最高峰の御嶽(みたけ)山頂付近に、沖ノ島と共通する古代祭祀の跡を見ることができる。三宮に古代祭祀跡が存在する事実は、『日本書紀』の「宗像氏が宗像三女神を沖津宮、中津宮、辺津宮で祀る」という記述と合致する。

宗像大社の実態を今私たちが知ることができるのは、出光興産創業者で宗像出身の出光佐三(いでみつさぞう)の尽力によるところが大きい。1954年からの沖ノ島学術調査も、佐三なくしては実現しなかった。

宗像大社を厚く信仰していた佐三は、1937年に参拝した際、荒廃した社の状況に心を痛め、1942年に宗像神社復興期成会を結成し初代会長に就任。約30年間、私財数十億円を投じて再建に尽力した。

最初に手がけたのが『宗像神社史』の編纂で、その一環として行われたのが件の沖ノ島での学術調査だ。1954年から1971年にかけて3次にわたる沖ノ島学術調査を実施し、これにより沖ノ島の考古学的価値が明らかになった。『日本書紀』や『古事記』の記述を実地調査で裏付けた結果、宗像大社三宮の起源や三女神信仰の実態が明らかとなり、世界遺産登録への道が開かれた。

天照大神の神勅により、三つの宮に分かれた三女神だが、10月初旬の「みあれ祭」で顔を揃える。沖津宮と中津宮から御霊を船で運び、辺津宮で三女神が一堂に会するのだ。

玄界灘を守り、古代の航海を助けてきた宗像三女神は現代でもこの地に深く根づいている。

玄界灘のほぼ真ん中に位置する沖ノ島。住人はなく、島そのものがご神体とされ、今もなお厳格な禁忌によって守られている

沖ノ島にある社殿は宗像大社の沖津宮で、宗像三女神のうち田心姫神が祀られている。社殿は江戸時代に建てられたもの

荘厳な輝きを放つ純金製の「金製指輪」

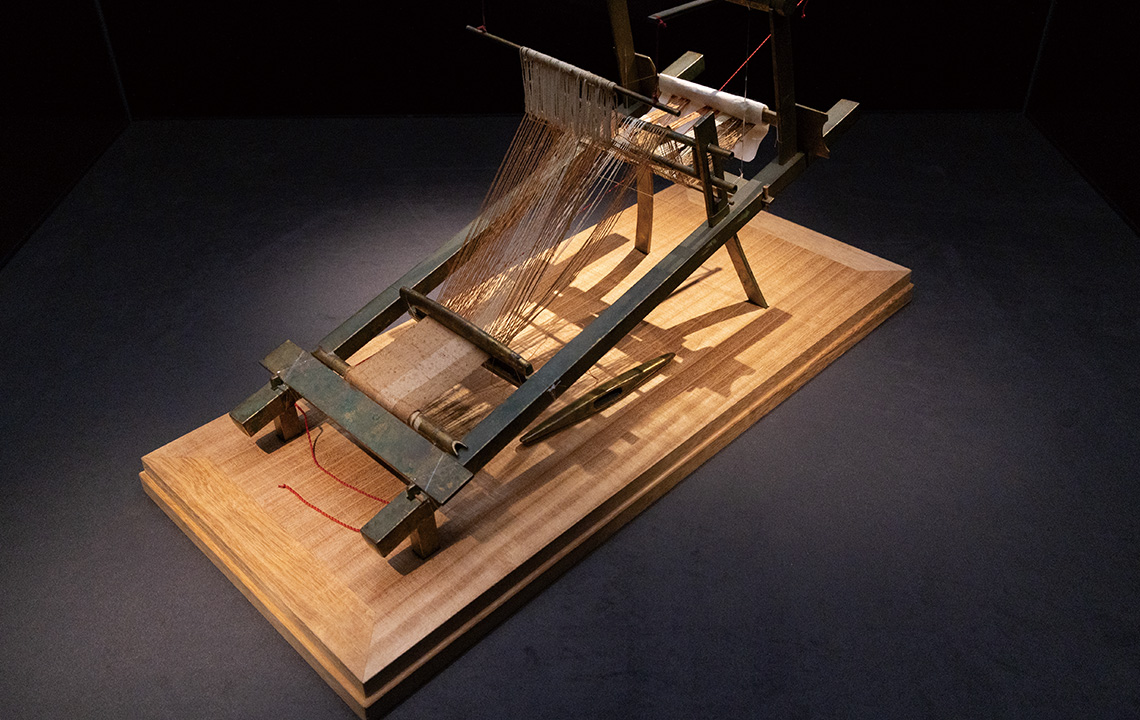

古代の織機をミニチュアで忠実に再現した「金銅製高機」。

沖ノ島から出土した4~9世紀の宝物は一括して国宝に指定された