研究開発体制

今回は、「コベルコ建機夢源力共創研究所」が設置された広島大学と、「コベルコ建機次世代クレーン共同研究講座」を開講している豊橋技術科学大学に注目。建設現場の未来を見据えた取り組みを紹介する。

「コベルコ建機夢源力共創研究所(以下研究所)」は、その名の通り、夢を源にした力を原動力に運営されている。建設機械関連のみならず、あるべき未来の社会の実現に貢献するために、大学や企業の垣根をこえて、創造力あふれる研究者たちが集い、協力して新しい価値を創出する研究所を目指しているという。

広島大学の広大なキャンパス内には、そんな研究所の技術検証フィールドがある。現在そこには油圧ショベル4台が置かれ、建屋内には遠隔操作システムも完備している。研究成果を実装したショベルの検証を行う施設だ。

ここには研究所の教授陣や学生たちにも足を運んでもらい、研究成果を実装したショベルの動きなどを見せて評価を仰ぐ。その検証結果をさらにお客様に開示し、ユーザ視点でのフィードバックを得て研究に活かす。そんなサイクルができ上がっているという。

広島大学との油圧ショベルに関する共同研究が始まったのは2007年のこと。現在コベルコ建機で技術開発本部・戦略技術開発部の部長を務める小岩井一茂が、広島大学の大学院生として入学した年だ。

「制御技術の研究をされていた山本透教授のもとで、コベルコ建機との共同研究に参画しました。2年間そこで学び、大きな機械の制御を続けたいという想いもあり、2009年にコベルコ建機に入社。以来、会社側の担当として共同研究を進めてきました」

2015年には「コベルコ建機次世代先端技術共同研究講座」が設置され、「人」を中心とした機械との関わり合いという方向性の研究に着目し、現在の研究所・所長である栗田雄一教授を加えて、インターフェース技術と制御技術の複合的な研究がスタートした。

2018年、山本教授の「先端制御技術共同研究講座」、栗田教授の「次世代ヒューマンインターフェース共同研究講座」の2講座体制で研究所がスタート。現在は4講座を中心に研究が行われている。

「複数の共同研究講座を束ねるのが研究所。全体としてどういう方向性で進めていくかをディレクションしつつ、講座単体では独立性を保っています。それぞれの研究が、コベルコ建機ではどんな価値を生むのかということは情報共有しており、それが研究所システムならではだと思います」と栗田教授。

コベルコ建機にとっての価値、つまり建設現場でユーザが抱える課題解決につながるさまざまな研究が行われているのだ。

こうした産学連携のメリットは、双方にある。コベルコ建機としては、新鮮な視点を提示され、それが開発のブレークスルーになることも多いそうだ。

「例えば建機の操縦負担を軽減したいというニーズがある。レバーの角度1つとっても社内だけではどう決めたらよいか指針がなく、熟練オペレータの意見をもとに考えるしかない。しかしそれを定量的に数値でとらえ、新しい気づきを与えてくれるのが学術的な思考。『そういう考え方もあったんだ』というような、シーズ目線の助言で解決する課題も数多くあります。『Performance×Design』を打ち出した13tの7型のインテリアは、そうした成果の1つです」と、小岩井は言う。

さらに、講座で研究を進めた学生が小岩井同様、コベルコ建機に入社することも少なからずあり、基本的なショベルの知識をもった即戦力となることも。また逆に、コベルコ建機社員が学位(博士号)取得をミッションとする出向者として大学に受け入れていただき、学位取得後に職場へ戻ることで、企業の中に学術的な視点が移植されるわけだ。

一方、大学側のメリットを栗田教授は次のように話す。

「大学は研究の場であると同時に教育の場でもありますので、産学連携の講座は学生にとってはすごく意味のあることです。論文のテーマ設定は大きな問題で、教育の質にも関わってきます。当研究所ではコベルコ建機が直面している問題がテーマになるため、リアリティーがある。頭だけで考えると、例えば少子高齢化のようなある意味ふわっとしたテーマを設定しがちですが、少子高齢化は労働力不足に直結し、それは建設現場ではオペレータの減少につながり、工事がこれだけ減少する。それに対してコベルコ建機はこういう課題を抱えており、技術的な問題が起こって……とテーマが分解されていく。リアルだからこそ学生自身が自分事として理解して進めやすいわけです」

さらに研究成果は論文を提出して終わりではなく、実際にショベルやそのシステムに実装され、商品レベルにまで仕上げられる。これは大学だけではなかなかできないことであり、論文を書いた学生が卒業してもその研究は引き継がれ、確実に次につながっていく。これは「産学連携の1つの形だと、強く思います」と、栗田教授。

また、企業と違って学生は入れ替わるからこそ、いつでも若い世代の考え方が研究に反映される。ゆえにコベルコ建機にも時代に合った思考のアップデートが自然に起こり、これも産学連携のメリットではないかと栗田教授は言う。

コベルコ建機が抱えるリアルな課題の解決に向けて、広島大学の学術的アプローチ、新しいエッセンスをプラスすることで、企業だけでは困難な技術革新の可能性を着実に高める。産学連携がうまく循環することは、一歩先を見据えた建設現場での数々のソリューションにつながるのだ。

「K-DIVE®の機能の一部はこの研究所から生まれています。画面をどう見たらいいのか、どのようにして奥行きをとらえたらいいのか、人の注視度はどうあるべきか……そんな研究を進めています。K-DIVE®を進化させる機能、次世代のショベルの制御機能、そういった新機能の多くを検証中です」と小岩井は言う。

広島大学の教授陣、学生たち、そしてコベルコ建機からの出向者。立場も年齢も違う人間が、1つの場所で同じ方向の研究を進めている。

「これからは、クリエーティブなことをできる人間が、人材として評価される時代になっていくという考え方もあります。そのためには単一組織でなく、外部とのやり取りが必要になる。企業とは異なる評価軸の中に入り、そこで学び、また職場に戻って、知見を活かして活躍する。そうした人材が企業の中で、また新しいものをつくっていくことになれば、組織としてもきっとプラスになると思います。広島大学とコベルコ建機では、そういった人材が循環する環境をつくっていきたいと思います」(栗田教授)

コベルコ建機と広島大学の産学連携は今後もさらに研究を深め、建設業界のイノベーションを担う力となっていくはずだ。

左右にスクロールしてご覧ください

左右にスクロールしてご覧ください| 講座名 | 概要 | 研究の具体例 |

|---|---|---|

| 先端制御技術共同研究講座 | 熟練オペレータの減少が進む時代。誰でも効率的な作業をするには、人間のさまざまな状態、例えば感性、技量、疲労度などにもとづいて機械が作業者に合わせることが必要であり、その実現を目指す。 | 特に技量や疲労度を知り、「操作しやすい」「疲れにくい」「若手も乗りこなせる」を具体的なテーマとした操作支援の研究に取り組んでいる。 |

| 次世代ヒューマンインターフェース共同研究講座 | 人間の知覚特性に応じた情報をフィードバックすることや、人間の運動特性に合った操作システムとすることで、作業者を含めた機械全体としてのパフォーマンスを向上させることを目指す。 | 油圧ショベルと作業者の接点である入出力部分(=インターフェース)についての研究。具体的には、遠隔操作ショベルにおける適切なフィードバック情報などのテーマに対し、シミュレータやVRシステムを用いて研究に取り組んでいる。 |

| データ駆動型スマートシステム共同研究講座 | デジタル技術によって、状況に応じた最適な判断や計画、機体制御などを実現し、あらゆるシチュエーションでの飛躍的な生産性の向上、さらには従来のオペレータの枠を超えた新たな働き方の提案を目指す。 | サイバーフィジカルシステムやICTをはじめとしたデジタル技術で生産性を向上させるために、具体的には自動運転の作業判断や、協調による作業最適化の研究に取り組んでいる。 |

| データサイエンス共同研究講座 | 建設機械から得られるデータや情報を機械学習やAIなどにより分析し、新たなソリューションの提供や社会的課題の解決をしていくことを目指す。 | 突発的な故障発生という課題に対して、油圧ショベルのセンサーデータから部品状態を把握する方法、その状態でどれだけ稼働可能かデジタルツインを用いて分析(故障予測)し、運転評価を行う方法についての研究に取り組んでいる。 |

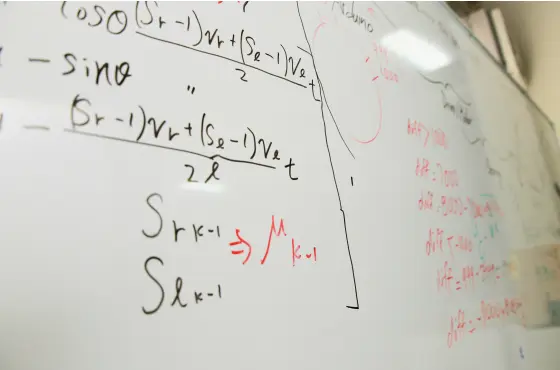

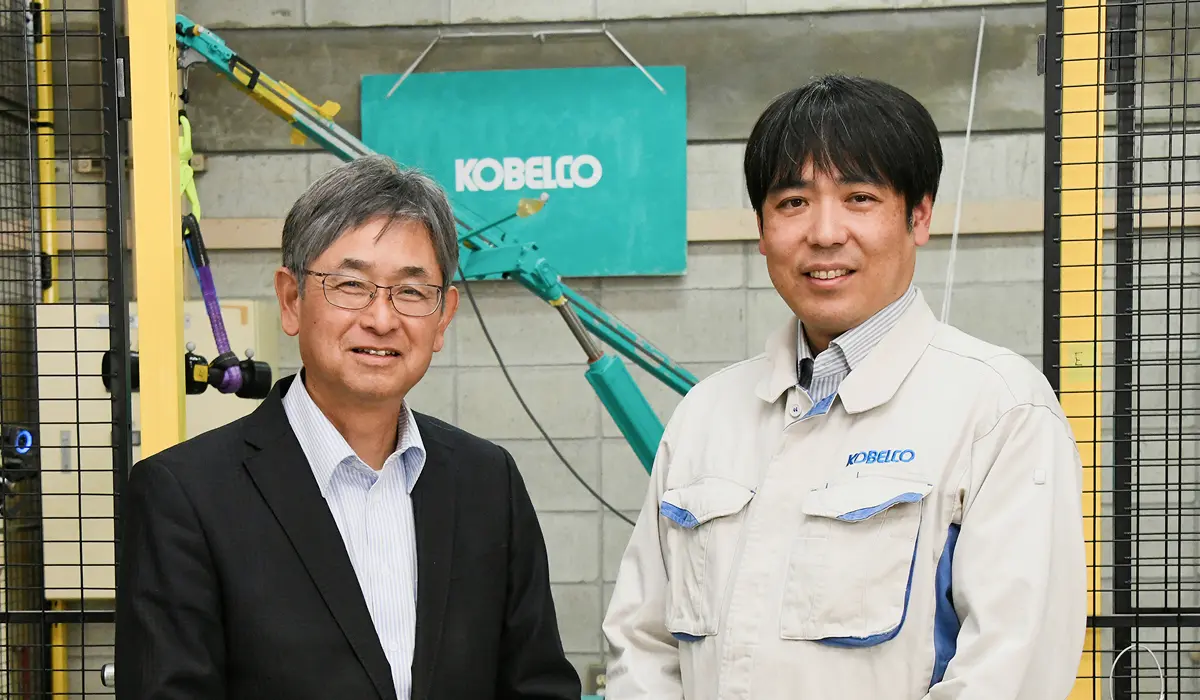

「つり荷を揺らさないためにはどうすべきかについて考えたことはなかった」というコベルコ建機・技術開発本部の笹井慎太郎の言葉は印象的だ。従来は動きを止めやすいように追従させる、加速しやすく、減速しやすく……など、扱いやすさについて考えていたそうだ。

豊橋技術科学大学(以下豊橋技科大)の内山直樹教授との共同研究を通して、現在は「制御しやすいようにどうするか」という思考に変化したという。熟練オペレータと同じことが制御技術でできるのか、誰がやっても同じようにできるのかというICT施工を見据えた発想へのシフトチェンジだ。

実際、制御技術で熟練オペレータのように静かに荷を揺らさずに作業する実験を目の当たりにし、「期待以上だった」という。こうした新しい考え方が芽生えるのは、産学連携ならではの醍醐味(だいごみ)だといえよう。

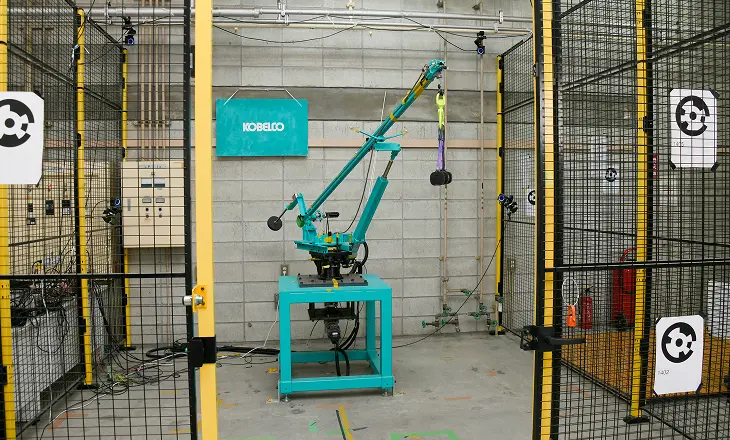

コベルコ建機はかねてより交流のあった豊橋技科大と、2018年から共同研究をスタート。翌2019年、さらなる連携強化よるイノベーション創出を目的に「コベルコ建機次世代クレーン共同研究講座」を設置し、第1期の5カ年計画が始まった。

「第1期は、クレーンに限らず機械工学系の一般的なテーマを設定しました。センサーを付けてその値を見ながら調整するフィードバック、センサーを使わずに予測にもとづいて制御入力を事前に調整するフィードフォワード、周辺の環境を画像やセンサーで認識する環境認識。この3つのグループに分かれて研究が始まりました」

そう語る内山教授は、助手時代に指導を受けた教授が物理の問題としてクレーンを研究しており、そのサポートをしていたためクレーンとの関わりは約30年だという。クローラクレーンに限らず、工場内やタワークレーンの研究にも触れてきたそうだ。

「まずは、シミュレーションモデルの構築からでした。クレーンは大きいので試作機を待たないと仮説の確認ができないのですが、シミュレーションモデルなら容易にできます。その結果に妥当性があるかどうかの検証は、ミニチュアクレーンのような実験装置をつくっていただいて、学内のラボで行いました」と笹井は振り返る。

その第1期、5年間の1つの成果が冒頭の笹井の話だ。

2024年度からの第2期では、よりクレーンに踏み込んだ研究が始まっている。

「縦揺れ、横揺れはある程度抑えられることが分かってきましたが、より安全に効率よく荷をコントロールするというチャレンジングなテーマに挑んでいます」と内山教授。

そのほか、カウンターバランスのコントロールの研究も進んでいる。ほんの少しのバランスの崩れがつり荷の落下につながるため、作業者は集中力が必要で疲労は大きい。安全性はもちろん作業者の疲労軽減にもつながる研究だそうだ。

またクレーンに過大な負荷をかけるような作業において、疲労破壊が起きないようにブームの寿命を延ばす研究も。これはコベルコ建機からの出向者が博士学位論文テーマとして取り組んでいるという。

さらに、荷を数cmの精度で制御して安全に効率よく作業を行う方法が研究・検討されているという。

第2期の共同研究は、社会実装に向けた、より興味深いものへと進化している。

そもそも巨大な建設機械であるクレーンは、ハードウエア的なものは更新しづらいため、ソフトウエアとしてのベースのプログラムをつくり、新しい機能を簡単に搭載させる仕組みを目指すことが重要になる。見た目はそのままで、中身が変わるという世界の実現だ。

クレーンは30年ほど動くため、なかなか買い替え需要が起きにくい。例えば20年前の機械に今の研究成果を入れて動かせば、20年前の機械でも第一線で働けるようになる。それはサステナビリティの視点としても社会貢献につながるはずだ。

「古いものに新機能をフィットさせるという考え方は、ユーザにとってもメリットが大きいはず」と、笹井は言う。

こうした産学連携を通して「研究成果をいち早くユーザに届けたい」と笹井は切望する。「建設業界がより良くなるという視点での、実用化、製品化が大切」と内山教授は言う。

両者のベクトルにズレはない。

コベルコ建機と豊橋技科大の研究成果が、建設現場のクレーンの景色を変える日が待ち遠しい。