Vol.249Jul.2020

menu

01

1930年

昭和初期、神戸製鋼は大型船用ドッグ建設や、炭鉱の露天掘り現場における外国製パワーショベルの貢献度に注目し、国産機の開発に着手。6年の歳月をかけて初の国産建設機械として完成したのが、電気ショベル「50K」(1.5㎥)だ。新しい技術に挑戦する情熱と姿勢は、この電気ショベルから始まった。

02

1953年

足回りをクローラからホイールに変え、輸送性を高めたトラッククレーン「10KT」「20KT」を発売。

これら国産第1号のトラッククレーンは警察予備隊へ納入された。

03

1955年

この提携は、建機業界で1960年代から始まる海外メーカとの技術提携時代の先駆けだった。

同時に独自の技術・開発を模索する大きなきっかけにもなった。

04

1963年

フランスのポクレン社と技術提携して製造された「TY45」。ユニークな形で、ホイール式油圧ショベルの代名詞に。2016年にレストアプロジェクトが行われ、当時の姿とともに動作もしっかりと再現され、五日市工場の正門付近に展示された。

05

1964年

06

1964年

東京オリンピックと同じ年に創刊された『P&Hニュース』。創刊当時はB5判、全32ページで構成されていた。機械の特性や構造、安全運転、教習情報など、機械情報に特化した内容。現在の『コベルコ建設機械ニュース』に至るまで名称を変えながら、PR誌として50年以上続いている。

07

1967年

国産として初めて油谷重工がミニショベル「10A」を市場に送り出した。1963年に油圧ショベルを発売後、より小回りの利く小型モデルの市場ニーズに応えて開発された。

08

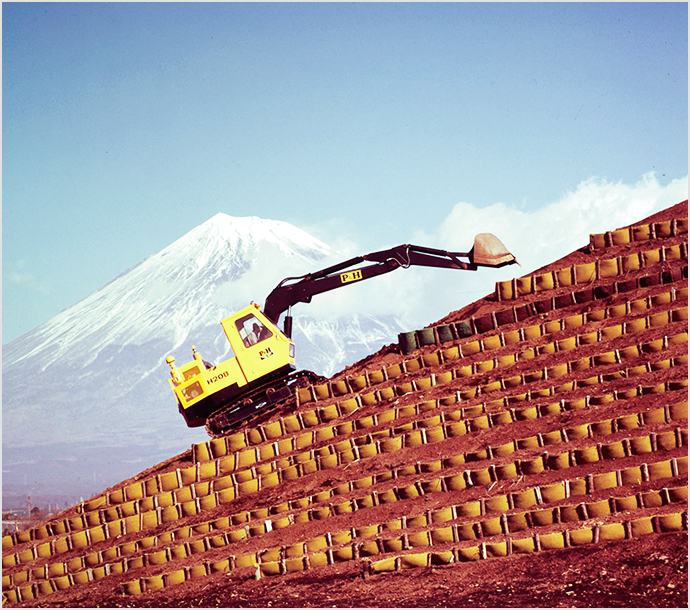

1967年

海外メーカとの技術提携の期間を経て、初めて独自技術で油圧化を成功させたのが「H208」である。この時期には欧米で先行していた油圧ショベルの技術が日本の市場に一気に導入された。

09

1969年

輸送性に優れたTシリーズ。13~60tまで幅広いサイズがラインナップされた。

10

1969年

11

1969年

電気ショベル「2100BL」の完成記念と併せて、大久保工場で従業員3組の合同結婚式を開催。

式には関係者のみ参列が許され、同僚などは立ち入り禁止だったとのこと。

12

1972年

1970年代は日本メーカが独自技術で油圧ショベルを開発した時代。

油谷重工オリジナルの国産油圧ショベルYSシリーズの発売が開始されたのもこの頃だった。

13

1973年

14

1974年

新幹線や高速道路の公共工事や民間のビル工事など、大型機種の能力を上回るつり上げ能力をもつクローラクレーンのニーズが高まっていた。そんな時代、国内初となる300tを超える超大型クレーン「5300」の開発に成功した。それまでの最大クレーンは127tだったため、2倍以上の能力を一気に更新したことになる。

15

1974年

神戸製鋼の自社技術による機械が開発され始めたため、新たに「KOBE」という新ブランドを使用することになった。当時の営業マンの名刺にも「KOBEの建設機械」と入れるように提案するなど、「神戸製鋼=KOBE」と認識してもらうように努めていた。一方で、神戸市のローマ字表記と同じだったために、商標登録はできなかった。

16

1975年

神戸製鋼の研究開発部門との共同開発で低騒音技術を開発。

その技術は、オペレータや周辺環境への快適性、配慮を高めた「R904A-SS」の上市につながった。

17

1975年

「KOBE」という新たなブランドを使用すると同時に、広報誌『P&Hニュース』を『KOBEニュース』と改名。ユーザへのKOBEブランドの認知を高めた。

18

1978年

この頃から自社技術による製品開発が可能になり、神戸製鋼が独自で海外ネットワークを展開し始めた。

その第一歩として、「Kobelco International (S) Co., Pte. Ltd.」をシンガポールに設立した。

19

1979年

さまざまな自動車や建設機械などのミニカーシリーズで有名な「トミカ」に、記念すべき初登場※したモデルが油谷重工社製の「TY45」。

現在は超大型ビル解体専用機「SK3500D」やラフテレーンクレーン「パンサーX250」など、多くの機種が販売されている。

※編集室調べ

20

1979年

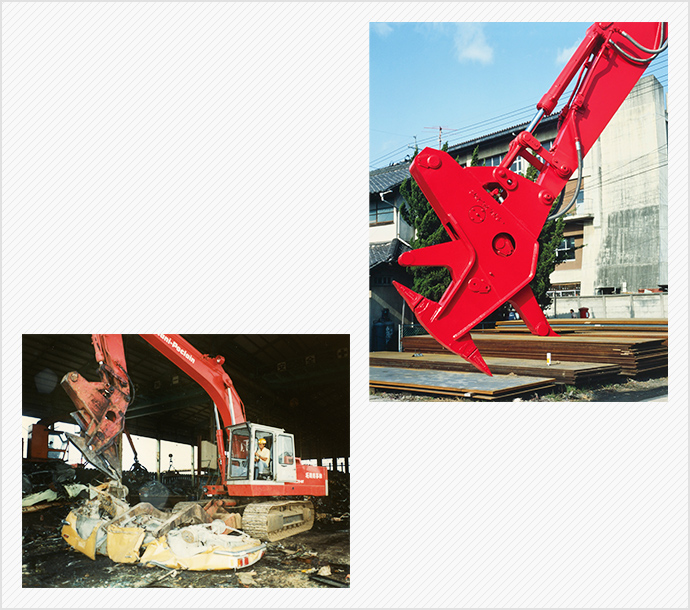

1977年に油谷重工がイギリス・ハイマック社との技術提携により「静破砕工法ニブラー」の開発に成功。建物解体分野に大きな足跡を残した。この工法の応用で誕生したのが、自動車解体機。それまで手ばらしで行っていた自動車解体の機械化が可能になった。

その後、79年に国内で初めて固定式ニブラー®装着自動車解体機を開発し、飛躍的な作業効率を実現した。

21

1980年

大久保パーツセントラルでは、受注オーダーの即日出荷体制確立のため、オンラインリアルタイム処理を可能とするシステムを導入。発注や配送などのシステム化を推進した。

22

1980年

当時、建機業界でもCI(コーポレート・アイデンティティ)やデザインへの関心が高まっており、業界認知度を向上するためにブランド名を国際統一商標「KOBELCO」へ変更。

これをきっかけに事業改革がスタートした。

23

1980年

ブランドの変更とともに、PR誌名を『KOBEニュース』から『KOBELCOニュース』に変更。

ブランド価値と認知度を高める一助となった。

24

1980年代

1980年代半ば以降、建機にもブランド愛称が定着し始めた。クレーンでは「マスターテック」や「リンクス」、ショベルでは「アセラ」や「ビートル」など、これまでに誕生した愛称は40点ほど。この戦略は商品のジャンルを特定させることができるという利点があり、商品ブランド戦略の重要なファクターとなった。

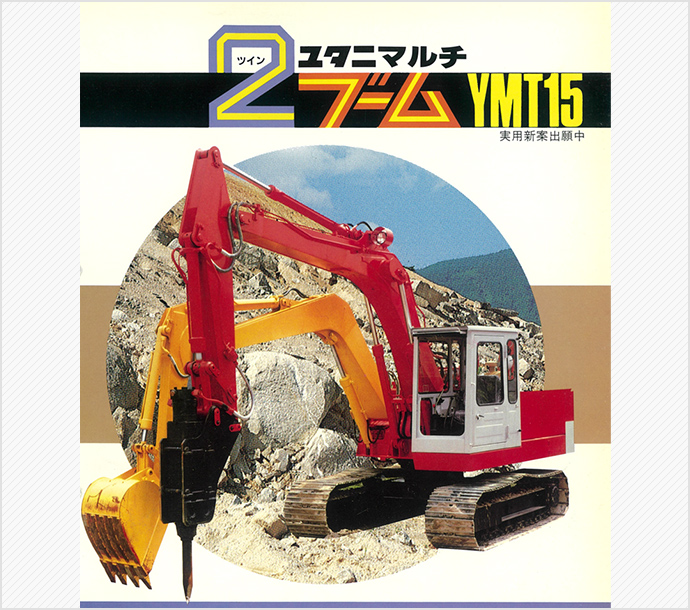

25

1980年頃

異なった2つのアタッチメントを取り付けられ、1台で2台分の作業ができる「ツインブーム」仕様機が発売された。経費の削減と施工スピードアップが可能となった。

26

1981年

国内で初めて650tつりの超大型クローラクレーン「5650」の開発に成功。

石油掘削用ジャケットの組立作業で活躍した。

27

1981年

3年に1度開催される「CONEXPO」に初めて参加したのは1981年のこと。

アメリカが拠点のP&H社はクレーンが本業だったため、1月に開催された「CONEXPO’81」に自社開発の油圧ショベルとホイールローダを出品した。

28

1983年

神戸製鋼・油谷重工経営統合後、初の統一機種となった油圧ショベルSK-1型シリーズが誕生。その後、1989年までに3度のモデルチェンジを行った。SKとは、S(ショベル)K(コベルコ)の略称。そのほかにも、クレーンのT(テレスコ)K(コベルコ)や港湾作業で活躍するM(マリン)K(コベルコ)など、現在も続く略称シリーズを多数発売している。

29

1984年

「5650」(650tつり)よりも小型化した本体と、その後部に遠隔操作可能なカウンタウエイトトレーラを連結させた全油圧式クローラクレーン「7450」。輸送コストを削減しつつ、つり上げ能力を拡大させた製品だ。

30

1985年

1年先行して初号機が完成した「7450」に続き、シリーズの中心機種となる「7055」(55tつり)、「7065」(65tつり)を発表。“理想的な全油圧式クレーン”の追求を掲げ、機械を構成する要素を分けて同時並行で進める「ユニット構想」と呼ばれる開発手法を確立した。

31

1985年

SK-1型から大幅な改善を行ったMarkⅡシリーズが発売された。

32

1986年

『KOBEニュース』や『KOBELCOニュース』の時代は商品や技術、サービスに関わる情報を提供し、ユーザとのコミュニケーション促進を目的としており、固いイメージの内容だった。『コベルコ建設機械ニュース』に誌名変更すると同時に、事務所で働く女性もターゲットとした、新しいイメージの内容に切り替えていった。

33

1987年

旋回フラッシャや乗降遮断式ロックレバーなど、業界初となる安全装置を搭載したモデル。

34

1988年

まるで生き物のように負荷を繊細に感知して、オペレータに伝える操作レバーのフィーリングが高く評価されたシリーズ。

名機と言われた300シリーズの優れた点を全油圧式の機械で実現した。

35

1989年

これまで進入できなかった狭所現場での作業を可能にした革新的な製品。縮小時のブームの長さや走行時のブームの位置の工夫により、左方視界が大幅に改善された。併せてフロントオーバーハングが短い操作性や快適性も大きく見直された。当時、爆発的に売上を伸ばし、建機業界全体に大きな影響を与えた。

36

1989年

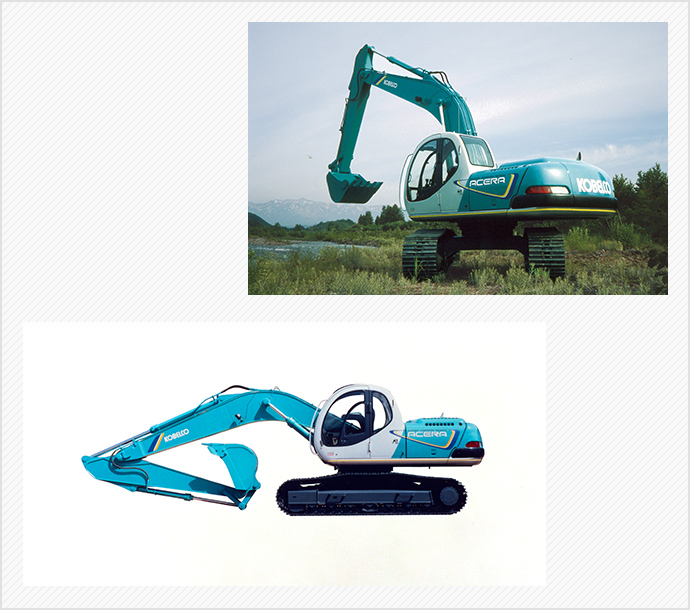

「超高感度ショベル」というコンセプトで販売されたアセラシリーズ。

メカトロ制御技術を採用したことで、複合操作などの際、作動油の流量を自動で最適化し、滑らかな操作が可能となった。

37

1989年

「人間しか入れない現場で、人間に代わって働く重機」をテーマに開発したのが、当時世界最小のミニショベル「SS1」。下水管の交換や汲み取り式トイレの改修工事など、従来のミニショベルでさえ入れない狭所現場に対応した製品だ。当時、業界で大きな反響を呼び、一般紙までも大々的に取り上げた。

38

1989年

1989年に登場した「SK100W」ホイールショベルと「RK70」ラフテレーンクレーンのカラーリングは、これまでの黄色とはまったく異なるターコイズグリーンとライトグレーの組み合わせだった。目指したのは都市の街並みや人と調和したカラー。「街中では目立たず、工事現場では大いに目立つ」という相反したカラーコンセプトを追求した結果、誕生した。

39

1989年

ドイツ・ミュンヘンで行われた世界最大の建機展「bauma」にて、最もクリエイティブでセンスのある告知広告で開催に貢献したと認められ、外国企業としては唯一最優秀賞を受賞した。

40

1989年

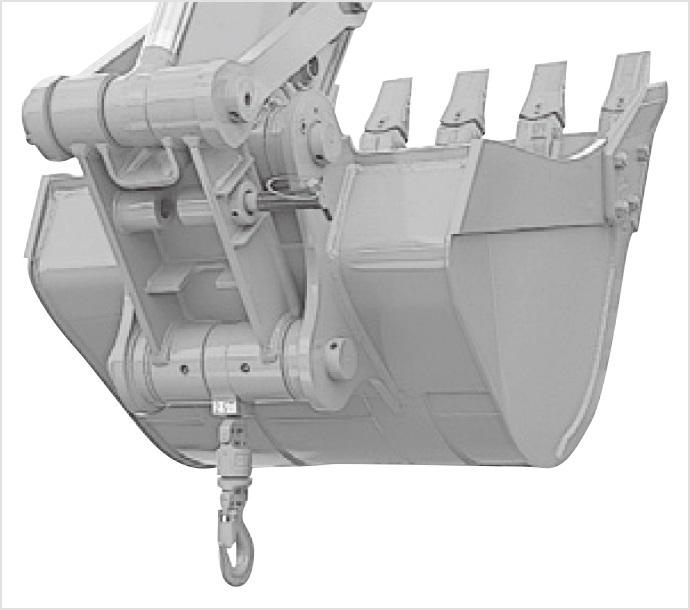

ショベルでのクレーン作業を可能にし、現場作業を大きく変えた画期的な機能。

掘削だけでなく、安全につり荷作業が行えるようになり、作業効率アップを実現させた。

41

1990年

作業速度の速さとレバー操作のレスポンスが評価された海上クレーン。そのほかにも、ブームを鋼管構造にしたことでメンテナンスの手間が削減されたことも好評だった。

42

1991年

従来のラフテレーンクレーンを大きく変えたのがパンサーシリーズ。

コンパクト化・軽量化・乗り心地・安全性とユーザのニーズに応えた製品だ。加えて、都市景観にもマッチするコーラルグリーンのカラーを採用した。

43

1993年

アセラがイエローから現在のブルーグリーンに変更された歴史的モデル。カラーリングに加え、3次元曲面デザインを採用した丸型キャブなど画期的なデザインでも話題となった。現在のICT建機の先駆けとなる、自動掘削システムや法面全自動システムも搭載するなど、コベルコの挑戦する姿勢を体現したモデル。

44

1993年

当時、最大のつり上げ能力(800t)を誇った機械。

45

1994年

成都工程機械総廠との合弁により、成都神鋼建設機械有限公司(CKCM)を設立。

KOBELCOブランドの知名度が皆無に等しい状態から、日系建機メーカの先陣を切って中国に進出した。

46

1995年

発生3日後にお見舞い部隊を結成し、コベルコユーザに生活物資を届けた。工場では生産計画の前倒しを行い、予想を上回る台数を復興工事用に出荷。当初5年と見込まれた神戸の復興が、およそ3年で完了した。

この経験は、2008年の中国の四川大地震時にも活かされ、発生から3日後という驚異的なスピードで、ほぼ100%の生産を再開できた。

47

1996年

※現:Kobelco Construction Machinery Southeast Asia Co., Ltd.

1ドル90円と一気に進んだ円高対策のために、東南アジア域内での現地生産化と海外調達を促進。タイ・バンコクから車で1時間程度のシラチャ工業団地内に設立された。

48

1996年

後端のはみ出しがほぼ車幅内(後に車幅の10%以内)となるショベル。

限られた範囲の現場でも稼働が可能で、標準機並みの作業性、安定性、安全性を実現させた。

49

1999年

世界の100t、250tクラス機種を席巻した人気モデル。

50

1999年

油圧ショベルの稼働現場が、欧米、東南アジアへと拡大するなか、国内と海外向け仕様を統一したモデルを開発。世界戦略構想のスタートラインだった。

51

1999年

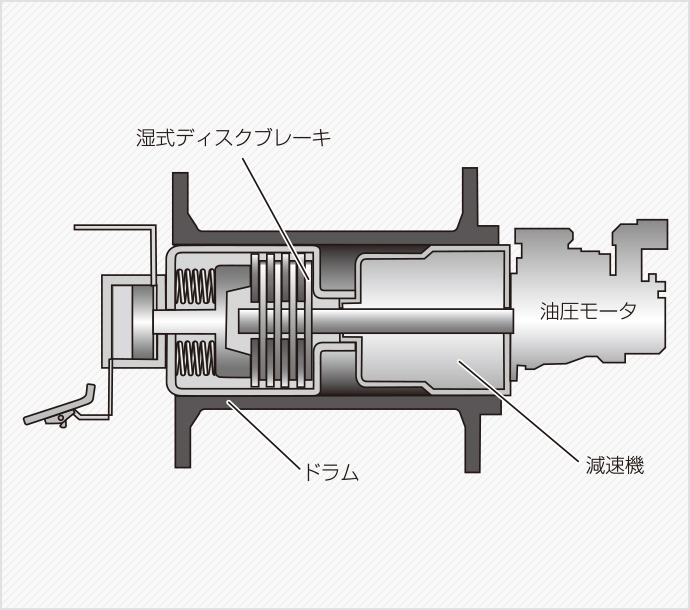

乾式での頻繁な巻き上げ、巻き下げによるブレーキドラムのオーバーヒートを防ぎ、繰り返し連続重作業が可能となった。以後、各種クレーンに搭載された技術だ。

52

1999年

神戸製鋼所の“選択と集中”政策の実施に伴い、建設機械部門が「コベルコ建機」として独立。分業体制を統合し、専業メーカとしての道を歩み始めた。

53

2000年

国内の資源リサイクルに従事するユーザに向けて、業界の最新情報を提供するセミナーを2000年から毎年開催。

リサイクル業界の発展をサポートしている。

54

2001年

従来のトラッククレーンは、クレーン作業と走行で2つのエンジンが必要だった。

これに対し、MKシリーズは1つのエンジンで両者の作業が可能に。新たなホイールクレーンのスタンダードが誕生。

55

2004年

“意思決定と行動のスピードアップ”と“経営のグローバル化”を推進し、将来のクレーンビジネス発展に向けてクレーン専業の会社として独立運営をスタート。

56

2005年

都市の再開発とともに建物の高層化・高強度化が進む一方、ビル解体作業はますます複雑に。それに伴い、安全かつ効率的に地上から解体できる大型の解体機ニーズが高まり開発が進んだ。世界一の作業高さを実現した超大型ビル解体専用機「SK3500D」。65mを超える作業高さで、“世界一ノッポなビル解体機”として当時のギネス世界記録にも認定された。

57

2006年

作業・操作性を維持したまま圧倒的な低燃費を実現。

それはそのままユーザのコストメリットとなり、「低燃費のコベルコ」として世界に認められた歴史的モデル。

58

2006年

低燃費で環境に優しい建設機械を求める新時代の技術として1999年に開発開始。2006年に世界初のハイブリッド油圧ショベル「SK70H」を発表した。2010年には量産機「SK80H」として販売を開始。同年に「平成22年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰(技術開発・製品化部門)」を受賞した。

59

2006年

1943年に設立された神戸製鋼大垣工場が前身。

幾多の変遷を経て、2006年からコベルコ建機大垣事業所として再出発。現在、ミニショベルのマザー工場となっている。

60

2007年

2006年から本格化したコベルコ建機のCSR活動をまとめた「社会環境報告書」の発行がスタート。

年1回、18年まで継続し、以降はWebでの配信を続けている。

61

2007年

稼働を止めない快適性を目指して、防塵性能の向上と、1クラス下の低騒音を達成した新しい発想のエンジン冷却システム。メンテナンスも容易で、作業者のストレスも軽減。

62

2007年

冊子サイズを現在のA4定型とし、経営者ニーズを意識した内容にリニューアル。歴史的建造物の誕生経緯を、土木・建設的側面から紐解く名物企画もこれを機に始まった。

63

2008年

ホイールクレーン「RK250-7」は、審査員から「このサイズでありながら、街中での威圧感を軽減させる工夫がいろいろな部分で感じさせられた」と評され、2008年に受賞。また油圧ショベルの「SK70SR-2」、「SK125SR-2」も同年に受賞した。その後、建物解体機「SK135SRDLC」(2009年)、「MK650」(2015年)と続き、計5機種がグッドデザイン賞を受賞している。

64

2010年

広島事業所のCSR活動として小学生を対象に、油圧ショベルを題材にした「てんびんとてこ」の授業を2010年より毎年継続して実施。

14年には広島県発明協会より表彰された。

65

2010年

先進的な取り組みが評価され「SK80H」が、ハイブリッドショベルとして初めて受賞。

2012年には、20tクラスの「SK200H」の開発・販売も開始した。

66

2011年

※現:Kobelco Construction Equipment India Pvt. Ltd.

日米欧の移動式クレーンメーカとして初めて、インドに独資でクローラクレーンの専用工場を所有し、本格稼働を開始した。

67

2011年

全油圧クローラクレーン「Mastertech-Gシリーズ」は、従来機比最大25%の燃費削減を可能にする新省エネシステム「Gモード」を搭載。また、優れた輸送性能も実現した。

68

2011年

メインブーム兼用型の機械でポイントとなる組み立て・分解作業が、大幅にシンプル化され、安全性向上や時短効果など大きな価値を生んだ次世代解体アタッチメント。

69

2012年

開発・生産・調達が一体となったグループ横断的な組織機能GEC。生産効率を極限まで追求した広島市の五日市工場は、2013年日経ものづくり主催「強い工場アワード」で優秀賞を受賞した。

70

2013年

地球温暖化防止や森林整備への地道な取り組みが評価され、2015年に3省庁が後援する『第5回カーボン・オフセット大賞』にて、農林水産大臣賞を受賞。18年には東北経済産業局による『第3回東北地域カーボン・オフセットグランプリ』にて、東北支援賞を受賞した。

71

2014年

前身の『P&Hニュース』が創刊したのは1964年。2014年に50周年を迎えたのを記念して、誌上で「コベルコ名機選抜総選挙」を実施した。約半年間の総選挙の結果、建機部門はハイブリッドショベル、クレーン部門はパンサーXシリーズが第1位に輝いた。また、記念号の“歴史的建造物”企画に掲載した「富岡製糸場」が発行直後、世界遺産に認定された。

72

2014年

2014年に第1弾を発売開始し、シリーズ累計で4,000個を超える販売を記録した人気商品。第3弾はベースモデルにG-SHOCKの原点であるDW-5600を使用し、ブランドカラーであるブルーグリーンを採り入れ、オリジナルのスチール缶に入った特別な仕上がり。20年11月には90周年記念版の発売も予定している。

73

2015年

コベルコ建機の新製品や現場で活躍する建設機械、ユーザの声をお届けする動画配信をスタート。配信動画数は現在140本を超える。2020年にはSNSのTwitter、Instagramの公式アカウントも開設した。

74

2016年

より一層の事業基盤の強化と、グローバル展開の加速を図るために、分社化していたコベルコクレーンと経営統合。

総合建設機械メーカとして新たなステージへと歩みを進めることに。

75

2016年

北米工場稼働により、北米ユーザ向けの生産リードタイムの短縮、市場ニーズへの対応力を強化。クロスソーシングが拡大し、グループ全体での最適生産体制構築が可能となった。

76

2016年

25t、33t、47tの3クラスの新機種では、燃費改善の取り組みに加え、耐久強度も大幅に向上。

全機種に新エンジンを搭載し、オフロード法2014年基準もクリアした。

77

2016年

問題が起こる前に最善の対応を図ることで耐用性を高め、安定稼働をサポートするコベルコ独自のIoT(Internet of Things)を駆使した予防保全システムが誕生。

78

2016年

大型の発電電動機を大容量のリチウムイオンバッテリーで駆動させ、エンジンを継続的にアシストし、負荷を大きく軽減。

旋回・掘削・走行時のパワーと低燃費を高次元で両立した。

79

2016年

文字通り“掘る”を“ナビ”する、コベルコのICT施工のトータルソリューション。

測量機器メーカをはじめとしたパートナー企業とともにワンストップでサポートする。

80

2016年

1979年日本初となる自動車解体機を開発以来、長年にわたり蓄積されたマグネットシステム技術と、最先端のハイブリッドショベル技術を融合させた先進マグネットシステムを発売した。

81

2016年

日本国内の需要に合わせて誕生した国産最大級のクローラクレーン。

国内の輸送規制に配慮してユニットをコンパクト化することで、効率的な分解・輸送性能を実現した。

82

2016年

ICT施工に関わる各種技能の習得とホルナビを体験できる施設が、「ホルナビジョブサイト」。

高松を皮切りに、現在では新潟、中部、神戸、広島、小倉の全6カ所に展開。

83

2017年

基礎土木に耐え得る頑丈な構造と高いつり上げ能力に加え、これまでにないコンパクトレイアウトを実現。「TK750G」に続き、2018年には「TK550G」をリリースした。

84

2017年

人や障害物を検知すると自動で減速・停止する、建機業界初の衝突軽減システム。

建設現場における事故の6割を占める「挟まれ」「ひかれ」事故発生の抑制に有効な新技術となっている。

85

2018年

2015年から広島大学との共同研究が始まり、18年4月に学内に研究所を立ち上げた。

この取り組みは同大学の「民間企業等外部機関の研究所制度」の第1号となった。

86

2018年

コベルコ建機の技術・サービスとユーザニーズの納得性あるマッチングを目指してリニューアル。

時代を反映する特集を設定し、読み応えある誌面作りを心がけている。

87

2019年

「SK75SR-7」は、油圧ショベルとして求められる効率や生産性を追求するとともに、機械の機能性・オペレータの快適性といった新たな視点に真摯に向き合い、それらを大幅に向上させたフルモデルチェンジ機。“Performance × Design”をコンセプトに、堅牢かつ先進的な外観と、上質感漂うインテリアを兼ね備え、まったく新しい価値観を実現した後方超小旋回油圧ショベルだ。

88

2019年

コベルコ建機誕生と同年、1999年に既存の11販社から5販社体制となり、2009年から東日本、西日本の2社体制へ。

19年に国内販社を統合し、コベルコ建機日本として新たなスタートを切った。

89

2019年

次世代の通信規格5Gなどに対応し、マシンを遠隔操作できるシステム「K-DIVE」。

遠く離れた、あるいは過酷な現場へ移動することなく、複数の現場作業の実現を目指すべく開発中。

90

2020年

神戸製鋼が1930年に国産初の電気ショベル50Kを発売してから、90年。

それ以来、時代ごとにお客様の声に耳を傾け、新たな課題を追求し、数多くの新しい技術を生み出してきた。それはまさにコベルコ建機の挑戦の歴史でもある。これからも「ユーザー現場主義」にもとづき、100年そしてその先の未来へ向けて、さらなる挑戦を続ける。