実感する導入効果

- 多数の揚重計画案を迅速検証、施工計画の手戻り防止、工期短縮や施工コスト削減に貢献

- 3Dモデル上での多角的な高精度検証で揚重計画とクレーンクラスの最適化を実現

- 工事データの蓄積による、データ活用の可能性

- 労働力減少、労働時間短縮に沿った働きやすい環境の実現

空調設備の設計・施工を中心事業とする高砂熱学工業株式会社は、近年では環境分野でもその存在感を示す。

同社のDX推進の中核を成すのが、BIMによる業務プロセスの確立。そんな状況のなかで、K-D2 PLANNERⓇを導入いただいた。ユーザとして活用しながらも、コベルコ建機とともにさらなる可能性を追求し続けている。

高砂熱学工業株式会社

東京都新宿区新宿6-27-30

https://www.tte-net.com/

精度の高い検討を短時間で実現

「K-D2 PLANNERⓇと出合ったのは、建築分野における最新のソリューションを紹介するイベント『Archi Future2023』でした」と語るのは、技術本部 システム技術統括部 担当部長の齋藤英範さん。

当時は自社開発も含めてBIMを模索し、AutodeskⓇのRevitⓇなどBIMに特化した3DCADソフトは導入していたが、施工面で効率的に運用する方法を追求していた時期だったという。

「難しい課題でしたが、K-D2 PLANNERⓇを見て、この製品なら大きく前進できると感じました。他社製品に類似したものはなく、一択と言って良かったですね」(齋藤さん)

同社の空調設備工事には、新築工事と、既存の建物の空調設備を入れ替える改修工事の2つがあり、割合はほぼ半々。空調設備は重量が大きくクレーンの利用は不可欠だが、構造物がsある状態での工事となるため設置の時期や場所など満たすべき条件が多く、特に改修工事では制約が多いという。それだけにクレーンの検討を効率化させることへの期待は大きかった。

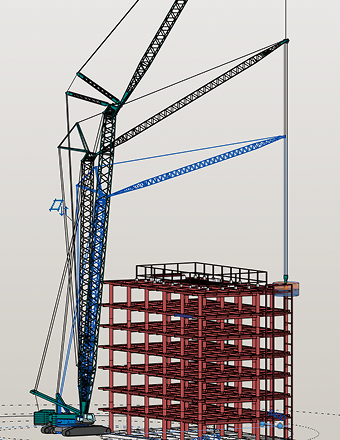

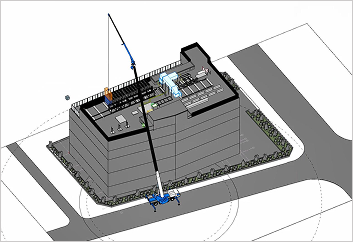

「従来は、建物の2D図面に空調設備を追加し、条件に合うクレーンの性能や断面図などをインターネットなどで個別に収集していました。しかしK-D2 PLANNERⓇがあれば、それらの情報はすでに搭載されているため準備作業は不要。また3Dなので、新たに図面を起こさなくてもさまざまな角度からワンクリックで検証できます。つまり、高精度の検討が短時間でできることになります」と齋藤さんは言う。

クレーンの大きさ、能力、場所、揚重する空調設備など、要件の組み合わせを迅速にいくつも出せることは、施工計画の手戻りをなくし、工期短縮やコスト削減につながっている。

技術本部 システム技術統括部 BIM推進室 主任の田上俊成さんは、その具体的な経験を次のように語る。

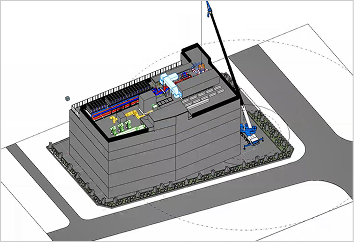

クレーン位置と資材情報を施工ステップごとに登録することで、その現場で使用できるクレーンが確認可能

「ある改修工事において、大型クレーンによる揚重作業が検討されました。そうなるとクレーンは敷地外の道路に置かざるを得ず、夜間の限られた時間で作業を行う必要があり、施工コストも工期も拡大するという問題がありました。しかしK-D2 PLANNERⓇを使うことで、建築断面図が存在していない部分を3Dモデルにより調べたり、安全率に問題のないクレーン作業の範囲を確認したり、精度の高いシミュレーションが簡単にできたため、効率良く作業計画を作成できました」

複数の案件で性能や利用法を検証

現在、高砂熱学工業では、K-D2 PLANNERⓇの可能性をコベルコ建機とともに検討している。

「このような製品は、一時的な話題で終わらせてはいけません。特例ではなく、標準的に使えるようにし、業務改革に役立ててこそ意味があります。そこで、新築・改修も含め、顧客や条件が異なるさまざまな工事案件に利用し、コベルコ建機と意見交換しながら可能性を検証しています」と、齋藤さん。そこから見えてきた、改善点や求める機能をコベルコ建機と共有しているのだ。

K-D2 PLANNERⓇのより効果的な使い方や手順を作成し、コベルコ建機がそれを他企業に紹介し、役立てる。これは利用者を広げるという大きな視点からの意義ある取り組みだ。

さらに同社は、全国数百の工事案件から、K-D2 PLANNERⓇの利用頻度、場面、作業時間などの状況を調べ、コベルコ建機と共有している。こうした取り組みは「個別特例的に使うのではなく、将来に向けて広い視野で利用するべき」(齋藤さん)という認識によるものだ。

さらにK-D2 PLANNERⓇ導入をきっかけに、計画業務の手法、順序、時期などの業務プロセスが今後変わる可能性も高く、そこも検討課題となっているという。

データを蓄積、将来の工事に貢献

もともと高砂熱学工業がBIM推進を始めたのは、少子高齢化による労働力不足や、残業規制による労働時間減少への対応だった。現在はそれに加え、データの蓄積、利活用という目標がある。

「これまで何万棟もの工事をしてきましたが、特に古い物件では、工事データが残っていることが少なく、あったとしても紙の2次元データで、属人性が強く詳細には分からないケースがほとんどです。それがK-D2 PLANNERⓇを使うことで、データとして蓄積でき、将来的にデータベース化できます。そうなれば過去の施工計画を、今後の計画の参考にすることもできるでしょう」(齋藤さん)

施工計画のステップごとに検討内容をデータとして登録することで、いつでも検討結果を再現することができる

(高砂熱学工業の実案件モデルでの検討シーン)

ただ、画面上ではいろいろなことが可能であるものの、現場ではまだ書類などのリアルな形にアウトプットしなくてはならないことも多い。そのため、BIM推進室ではこの部分の変革を視野に、具体策の検討を進めている。

「揚重検討の可否がワンクリックで判断できることは現場から高く評価されています。しかしデータ蓄積のためには利用件数を増やさなくてはなりません。そのためには、揚重検討の可否だけでなく、例えば揚重作業の手順書も、2Dにせずに、K-D2 PLANNERⓇの中で作成できるようにすることが望ましいと思います。こうしたこともコベルコ建機に相談しつつ進めています」(田上さん)

今後、設備工事業でのK-D2 PLANNERⓇの利用が拡大する可能性は大きく、高砂熱学工業はその先頭を走っているといえよう。ゼネコンとは異なる、設備工事ならではの課題も見えてくるかもしれない。「そうした情報を共有し、K-D2 PLANNERⓇを改善、発展させていってほしいですね」と齋藤さんは期待を寄せる。

左から齋藤さん、田上さん。「新しい業務スタイルを定着させるには、手順と効果を提示することが大切。それをコベルコ建機とともに進めていきたいですね」(齋藤さん)