「コベルコ教習所の存在意義は、現場の安全を支えること。これは創業時から一貫しています。教習や資格取得を通じて現場での事故を減らし、安全を守ることで社会に貢献しています」

澤はアパレルなどいくつかの業界でキャリアをスタートし、土木・建設業界についてはまったく知見がなかったという。しかしもち前のコミュニケーション力、課題を見つけると放っておけない性格で、徐々に教習所の改革にも携わるようになる。「教習所の社風や上司に恵まれましたね。改善したいことに気づき企画を出すと、自由にやらせてもらえました」。

まず取り組んだのは教習所の認知度を上げることだった。コベルコ建機の関係者向け教習所としてとらえられがちという課題があったからだ。

「グループ内の社員ですら教習所のことをよく知らない人が多かった。そこで社内報を制作して啓発したり、看板、新聞広告、ラジオCMなどによる告知に力を入れました」

その後、インターネット時代に入ると、澤はウェブサイトも任されるようになった。

「特に重要だと思ったのは、現場でその機械を扱うためにどんな資格が必要なのかを知ること。初期の頃は、それを知らないがゆえに無資格のままでいた人が少なくなかったのも事実です。ネットではそうしたことも分かりやすく伝えているつもりです」

現在、顧客の8割は法人で、業務に必要な資格を従業員に取得させることが主流だ。残りの2割は個人で、業務の幅を広げたり、転職を想定して資格取得を目指す人にも活用されている。

受講者本位の視点で講習メニューを拡充

コベルコ教習所の強みの核にあるのは受講者本位の姿勢だ。「ショベルやクレーン以外の技能でも、ニーズがあれば講習メニューに加えています。これは、この教習所がまだコベルコ建機のカスタマーサポート部の一部署だった頃、『フォークリフト運転技能講習』を始めたのが一つの契機でした。建機のレンタル会社は建機だけでなく、フォークリフトも貸すことが少なくないため、教習の必要が見込まれたからです」。

こうした発想が講習メニューの豊富さ、多彩さにつながっている。ほかにも建機と直接関係のないものとしては『床上操作式クレーン運転技能講習』、『はい作業主任者技能講習』などの講習もある。

こうした受講者本位の姿勢は、法改正への迅速な対応にも表れている。

建機メーカゆえに、さまざまな最新機種の建機がラインナップ可能

「法改正があると、新たな資格や教育が必要になることが多く、講習メニューも増やします」

例えば2014年に労働安全衛生規則が改正され、林業機械運転が規制対象となったことから、『林業機械運転特別教育』の講習を始めた。また2023年にはやはり同規則の改正によって『テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育』が義務づけられたことから、そのための講習を用意した。

「また、あらゆる分野で安全や衛生の需要が増しているため、専門業務ごとに安全衛生教育を提供しています。個々の企業でも安全衛生教育を実施することは可能ですが、現実には中小企業では難しく、またコンプライアンス意識の高まりもあって、教習所に任せてくださるケースが多いですね。安全衛生教育はメニューも受講者数も急増しました」

日程の多様さ、柔軟性も、受講者視点に立った強みといえる。「ほとんどのお客様は日常の業務を続けるかたわら、時間を確保してなるべく早く資格を取りたいと思っているものです。それには同じ講習を複数の曜日で受講できることが望ましい。この点には非常に力を入れ、知恵を絞って講習スケジュールを設計しています」。

これらの強みの土台となっているのが、コベルコ建機ブランドへの強い信頼だ。「コベルコ建機グループが教習を始めたのは、分社化される前の1962年からです。この長い歴史、そして、これまでの総受講修了者数170万人以上という実績が信頼の礎となっています。会社の先輩や上司が教習を受け、今度は自分が受けるという継承事項になっている企業もあります」。

より広く講習を提供するため、eラーニングを開始

時代の変化に対応した新機軸も打ち出している。

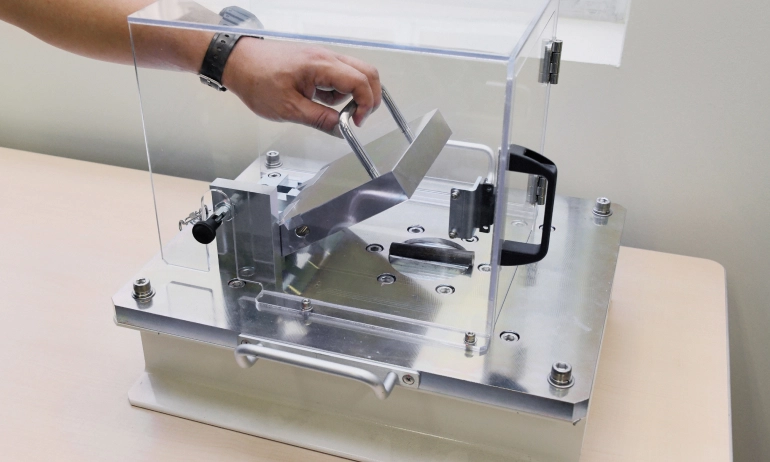

「最近では、法令の枠を超え、技能や職種にこだわらない『危険体感教育』を始めました。これはさまざまな設備・機器を使い、危険を自分の体で安全に体験できるという内容です。痛み、衝撃などを実感すると、より真剣に安全を考える契機になります。これは“現場の安全を守る”という当社のアイデンティティにも直結するものだと思います」

教習所は現在、運転資格取得のための実技教習、技能講習、特別教育および安全衛生教育合わせて53講習を提供し、拠点は全国14道県に11センターを設置している(サテライト会場を含めると14拠点)。「さらに地域を広げて講習をしたいと考えていますが、拠点を増やすことはなかなか難しい。そこで2025年1月からeラーニングを開始し、特別教育、安全衛生教育をウェブ上で受講できるようにしました。今後もeラーニングのメニューを増やしていきたいと考えています」。

言うまでもなく、建設・土木業界の喫緊の課題は労働力不足だ。それを反映して外国人の受講者も増えている。「しかし、対応しなければならない外国語が多岐にわたる、日本語会話ができても専門用語をよく知らない、母国に労働安全衛生法の概念がない、といったことから、資格取得へのハードルはまだまだ高く、講習における課題となっています」

女性受講者も増えたが、それでも全体の5%ほどだという。「将来、遠隔操作などの技術が高まれば、女性や高齢者にも活躍の可能性が広がりますが、それでも現場体験は欠かせません。そうなると現場を体験してもらう講習も新たに必要になるのではないでしょうか」。

どれほど機械が発展し、安全度が高まっても、新たな形の安全が求められるようになる。「そこには作業する人間の意識、行動様式が関係しています。そうしたことも含め、安全を守り、事故を減らすことは、これからもコベルコ教習所の重要な存在意義であると思っています」。